दिशा छात्र संगठन की ओर से इलाहाबाद में साप्ताहिक फ़िल्म शो के तहत आज ‘कर्णन’ फ़िल्म का प्रदर्शन किया गया। फ़िल्म शो के बाद फ़िल्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी। वक्ताओं ने कहा कि निर्देशक मारी सिल्वराज द्वारा निर्देशित यह फ़िल्म एक कमर्शियल फ़िल्म होने की सीमाओं और कुछ तकनीकी ख़ामियों के बावज़ूद जाति उन्मूलन के लिए संघर्ष के तरीक़े को लेकर एक सन्देश दे जाती है। फ़िल्म में पोडियंकुलम गाँव की कहानी दिखाई गयी है, जो जाति-व्यवस्था के पदानुक्रम में नीचे आने वाले लोगों का गाँव है। इस वज़ह से उस गाँव में बस नहीं रुकती है और वहाँ के लोगों को बस पकड़ने के लिए तथाकथित उच्च जाति के लोगों के बस स्टॉप पर जाना पड़ता है, जहाँ उन्हें तरह-तरह के अपमान का सामना करना पड़ता है। गाँव में बस स्टॉप न होने की वज़ह से आये दिन लोगों को अस्पताल जाने में देरी से लेकर बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। फ़िल्म की शुरुआत में ही फ़िल्म के नायक की छोटी बहन सड़क पर घायल पड़ी है लेकिन वहाँ कोई बस रुककर उसकी मदद नहीं करती है। बाद में इस मुद्दे पर जब संघर्ष की शुरुआत होती है तो पुलिस से लेकर पूरी प्रशासनिक मशीनरी का असली चरित्र सामने आता है, जहाँ पुलिस अधिकारी गाँव के लोगों द्वारा ऊंची जाति के लोगों का नाम रखने, पगड़ी पहनने, उससे छू जाने जैसी चीज़ों पर बदला लेते हैं। यह फ़िल्म दलित युवाओं की नयी पीढ़ी की चेतना को भी ठीक से रेखांकित करती है। युवाओं की नयी पीढ़ी ने लम्बे समय से चले आ रहे अपमान को सहते रहने, हर किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और इसके लिये वो पुलिस, सेना समेत हर चीज़ का मुक़ाबला करने को तैयार है। गाँव के लोगों द्वारा मिलकर पंचायत करके संघर्ष की रणनीति बनाने और फैसला लेने जैसे कुछ पहलुओं के ज़रिये यह फ़िल्म आम तौर पर प्रचलित व्यावसायिक तमिल फ़िल्मों में दिखाये जाने वाले नायकवाद से कुछ अलग है। पूरी फ़िल्म के दौरान तलवार, मृत बच्ची का बार-बार दिखाई देना तथा पैर बँधे हुए और बाद में आज़ाद किये गये गधे का बिम्ब बहुत अलग प्रभाव छोड़ता है। साथ ही फ़िल्म में जातीय उत्पीड़न में बदलाव के पूँजीवादी तत्वों को भी रेखांकित किया गया है। मसलन जिसकी बस फूँकी जाती है वो पुलिस पर इस बात का दबाव डालता है कि मामले को रफा-दफ़ा कर दिया जाये क्योंकि अव्यवस्था से उसके धन्धे को नुकसान पहुँचने का खतरा था। फ़िल्म इस बात को स्थापित करती है कि अपने हक़ों-अधिकारों की लड़ाई जुझारू संघर्ष के भरोसे ही लड़ी जा सकती है और इस मामले में पूँजीवादी व्यवस्था की पूरी मशीनरी से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। फ़िल्म की शुरुआत से ही नयी पीढ़ी द्वारा चुपचाप खड़े होकर देखने की बजाय शक्ति के प्रतीक तलवार को थाम लेने का दृश्य, जाति-उन्मूलन के रास्ते में लम्बे समय से चले आ रहे क़ानूनों, प्रशासन की मशीनरी के पीछे-पीछे चलने की बजाय लड़कर अपने हक़ों-अधिकारों को छीन लेने का प्रतीक है। फ़िल्म के अन्तिम दृश्य में नायक सारा दमन-उत्पीड़न अनदेखा करके सरकारी नौकरी करने की बजाय अपने गाँव वालों के साथ मिलकर संघर्ष करने का विकल्प चुनता है। आज़ादी के बाद से आज तक के अनुभवों ने यह साबित भी कर दिया है कि क़ानून, प्रशासन, छोटे-मोटे सुधारों आदि के जरिए जाति आन्दोलन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। दलित आबादी के एक हिस्से के प्रशासन की मशीनरी का कलपुर्जा बन जाने के बाद भी जातिगत उत्पीड़न में कोई आमूलगामी परिवर्तन नहीं आया है। वास्तव में आज के समय में जाति व्यवस्था के खिलाफ़ जुझारू प्रतिरोध का रास्ता ही एकमात्र विकल्प है। वास्तव में पूँजीवादी व्यवस्था के दायरे के भीतर क़ानूनी रूप से लड़कर जाति-व्यवस्था व जातीय उत्पीड़न का समूल नाश सम्भव नहीं है। उसी तरह जैसे कि पूँजीवाद का नाश बिना जाति-व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष से जुड़े नहीं किया जा सकता।

Related Posts

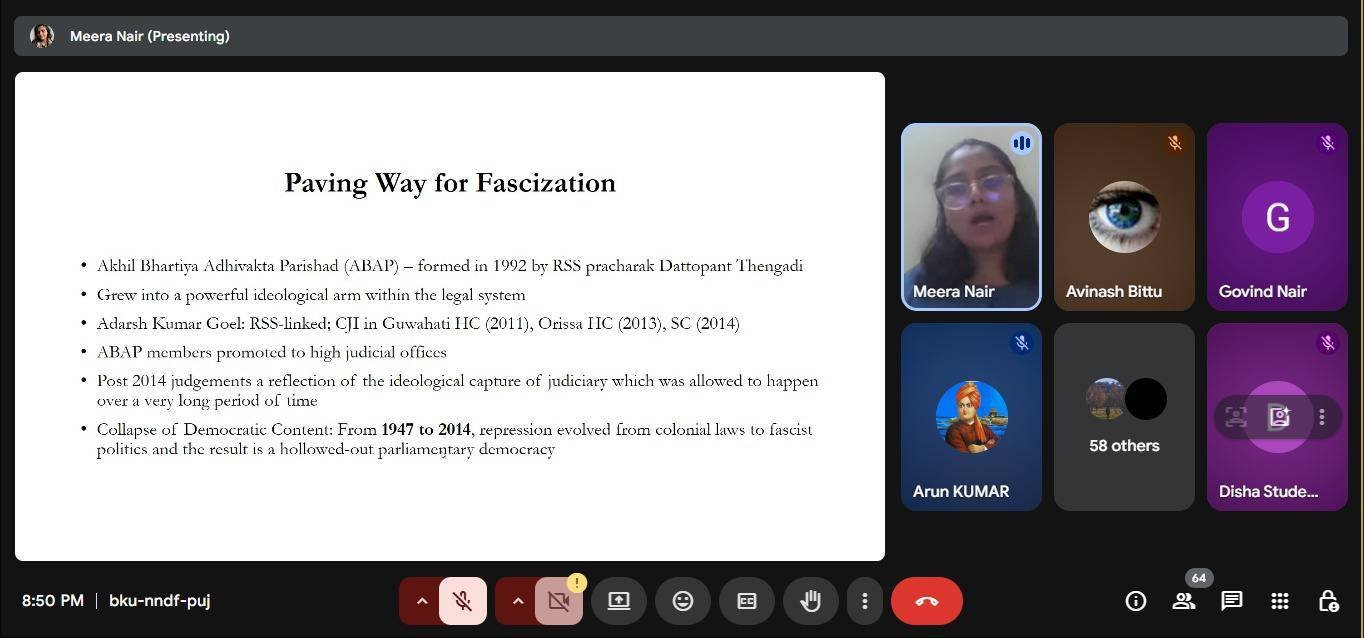

Fascization of Judiciary: Process & Implications

Fascization of Judiciary: Process & Implications On July 13, 2025, Disha Students’ Organization organized an online discussion session on the…

VASANTOTSAV 2025

In the darkest of nights at the end of a blind alley on top of a mud wall jasmine buds…

दिशा छात्र संगठन की ओर से इलाहाबाद में फिल्म शो आयोजन

दिशा छात्र संगठन की ओर से इलाहाबाद में साप्ताहिक फ़िल्म शो के तहत आज ‘कर्णन’ फ़िल्म का प्रदर्शन किया गया।…